【外来診療でよくあるご相談の要点】

- 外来でよくあるご相談として、「血圧の上下差(脈圧)が大きいのは危険か?」という疑問をもとに整理しています。

- 脈圧(上の血圧と下の血圧の差)は、一般に40〜50mmHg前後が目安で、60mmHg以上が持続する場合は注意が必要です。

- 加齢や動脈硬化、大動脈弁閉鎖不全、甲状腺機能亢進症、睡眠時無呼吸症候群(SAS)などが脈圧を広げる原因になり得ます。

- 胸の痛み・動悸・息切れ・片側のしびれなど危険なサインがあるとき、また脈圧60以上が続くときは、家庭血圧の記録を持って医療機関を受診しましょう。

受診の目安(危険サイン)

- 胸痛・強い息切れ・失神、または片側のしびれ/ろれつが回らない → 速やかに受診

- 脈圧60mmHg以上が数日〜繰り返し続く → 早めに評価

- 動悸・手のふるえ・体重減少などがあり甲状腺の病気が疑わしい → 採血で確認

受診時は、家庭血圧(朝・晩、できれば複数日)の記録があると診察がスムーズです。

血圧の上下差(脈圧)とは?正常範囲の目安

実際の外来診療では、「健診で指摘されたが様子見でよいのか」「数値は高いが症状がない場合はどう判断するのか」といったご相談が多くあります。

このページでは、原因の考え方と受診の目安を、できるだけ分かりやすくまとめます。

そもそも「血圧の上(収縮期)」「下(拡張期)」とは

上の血圧のことを収縮期血圧、下の血圧(拡張期血圧)といいます。心臓がギュッと縮んで血液を送り出すときの圧が「上」、力を抜いているときの圧が「下」です。

脈圧(血圧の差)の計算方法

例えば「140/90mmHg」の場合、脈圧は140−90=50mmHgです。家庭血圧を記録する際、上と下に加えて「差」もメモしておくと、変化に気づきやすくなります。

一般的な正常範囲

脈圧は年齢や体格などで個人差がありますが、一般にはおおよそ40〜50mmHg前後が目安とされます。一方で、60mmHg以上が持続する場合は、心血管リスクをふくめた評価をおすすめします。

ガイドライン文脈:本ページの内容は、日本高血圧学会の高血圧診療に関するガイドラインを踏まえ、外来診療での実際の判断を意識して解説しています。

(参考:日本高血圧学会「高血圧治療ガイドライン」などの一般的記載/個別評価が前提です)

加齢とともに脈圧が広がりやすい理由

加齢や生活習慣の影響で血管が硬くなる(動脈硬化が進む)と、血液を送り出すとき(収縮期)の圧が高くなり、拡張期血圧は相対的に低くなって、結果として脈圧が広がりやすくなります。特に、高血圧・脂質異常症・糖尿病・喫煙などがある方は注意が必要です。

脈圧は大動脈の硬さ(スティフネス)を反映し、心臓から全身へ血液を送り出す際の“クッション”としての働きが弱くなると、脈圧が大きくなりやすくなります。

血圧の差が大きいときに考えられる主な原因

動脈硬化(最も多い原因)

高血圧や脂質異常症、糖尿病、喫煙などにより動脈硬化が進むと、血管が硬くなり、収縮期血圧が高くなりやすく、拡張期は相対的に低くなるため、脈圧が広がります。中高年以降でよく見られるパターンです。

甲状腺機能亢進症(バセドウ病・甲状腺炎)

甲状腺機能亢進症では、心拍数の増加や心収縮力の亢進により、収縮期血圧が高くなりやすく、拡張期血圧は比較的低くなるため、脈圧が広がることがあります。動悸・手のふるえ・体重減少・暑がりなどを伴う場合は甲状腺の検査が必要です。

大動脈弁閉鎖不全症

大動脈弁閉鎖不全では、心臓から送り出した血液が逆流するため、収縮期と拡張期の差が大きくなり、典型的には脈圧が非常に広くなります。心雑音や息切れ、運動時の胸部不快感などが手がかりになります。

ストレス・睡眠不足・脱水による一時的上昇

強いストレス、睡眠不足、脱水などで交感神経が高ぶると、一時的に血圧が上がり、脈圧が広がることがあります。この場合は、生活リズムや水分摂取の改善で落ち着くことも多いですが、長く続く場合は評価が必要です。

測定環境による誤差(よくあるパターン)

カフのサイズが腕に合っていない、厚手の服の上から測っている、足を組んでいる・会話をしながら測っているなど、測定条件の違いで実際より高く出ていることもあります。正しい測り方を守ることが大切です(後述)。

血圧の差が小さい(脈圧が狭い)ときに考えられること

心拍出量が低下している場合

心臓のポンプ機能が落ちていると、収縮期血圧が十分に上がらず、脈圧が小さくなることがあります。息切れ・むくみ・体重増加などを伴う場合は心不全などの評価が必要です。

寒冷刺激による血管収縮

寒い環境では末梢血管が収縮し、血圧全体が上がる一方で、脈圧がやや狭くなることもあります。季節や測定時の室温も含めて、総合的に判断します。

正確に測れていないケース(腕が細い/カフ不適合)

腕が細いのに標準サイズのカフを使っている、カフの位置がずれているなどで、上と下の値ともに正確に測れていないことがあります。腕に合ったカフサイズ・正しい巻き方で測定することが大切です。

下の血圧だけ高い/下が高いのは危険?

「拡張期高血圧」の特徴

上はそれほど高くないのに、下(拡張期血圧)が90mmHg以上ある状態を拡張期高血圧と呼びます。若い世代にも見られ、将来の動脈硬化リスクと関連します。

若い世代に多い理由

若年〜中年では、血管自体はまだ柔らかいものの、ストレスや食生活・喫煙などで拡張期血圧が上がりやすい傾向があります。「まだ若いから」と様子を見てしまいがちですが、長期間続くと将来のリスクに影響します。

放置すると何が起きるか(心血管リスク)

拡張期高血圧を放置すると、動脈硬化の進行や心筋梗塞・脳卒中などのリスクが高まります。生活習慣の見直しとともに、必要に応じて降圧薬治療を検討します。

血圧の上下差が大きいときの危険なサイン

脈圧が広がっていて、次のような症状を伴う場合は要注意です。

- 脈が速い・不整脈を感じる

- 胸の痛み・締めつけ感・圧迫感が続く

- 階段や坂道で息切れが強くなる、すぐ疲れる

- 片側の手足のしびれ・力が入りにくい・ろれつが回りにくい

脈が速い/不整脈を感じる

甲状腺機能亢進症や心房細動などでは、脈が速い・リズムがバラバラになることがあります。脈圧が広がっていて、脈の異常を感じる場合は、早めの心電図検査が有用です。

胸の痛み・動悸・息切れ

胸痛や強い動悸、息切れは、心筋梗塞や狭心症・心不全などのサインである可能性もあります。安静にしても良くならない場合は特に注意が必要です。

片側の麻痺・しびれ・呂律が回らない

片側の手足の麻痺・しびれ、言葉が出にくい、呂律が回りにくいなどは、脳梗塞・脳出血などの症状として有名です。この場合は救急受診を含め緊急対応が必要です。

45歳以上+脈圧60以上は要注意の理由

45歳以上で脈圧が60mmHg以上続く場合、動脈硬化や心血管イベントのリスクが高まるとされ、生活習慣の見直しだけでなく、心臓や血管の詳しい評価を検討します。

血圧差が大きくなりやすい生活習慣と対策

寝不足・ストレス

睡眠不足や精神的ストレスが続くと交感神経が高ぶり、血圧が乱高下しやすくなります。十分な睡眠時間の確保や、リラックスできる時間を意識的につくることが大切です。

過度の塩分摂取

塩分の摂りすぎは高血圧や動脈硬化を進め、結果として脈圧も広がりやすくなります。加工食品・外食を控え、減塩調味料の活用や野菜・果物の摂取を心がけましょう。

運動不足

適度な有酸素運動は血圧を下げ、動脈硬化を予防する効果があります。無理のない範囲で、ウォーキングなどを日常生活に取り入れることが有効です。

肥満・内臓脂肪

肥満や内臓脂肪は、高血圧・糖尿病・脂質異常症のリスクと関係しており、脈圧を広げる要因にもなります。体重管理や食事の見直しが重要です。

予防としてできる生活改善

禁煙、節酒、バランスの良い食事、適度な運動、十分な睡眠など、いわゆる「生活習慣病対策」がそのまま脈圧の改善・予防にもつながります。

※高血圧・脂質異常症・糖尿病は動脈硬化と関連します。健診で血糖やHbA1cを指摘された方は、糖尿病教室(全6回)も参考にしてください。

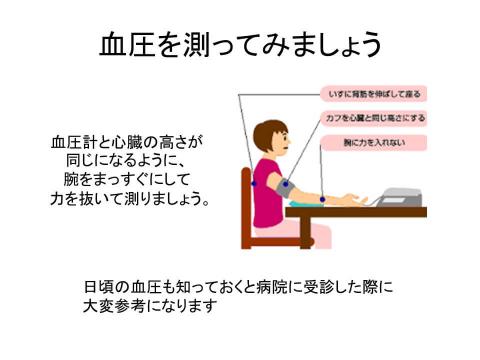

自宅でできる血圧チェックの具体的な方法

必ず「同じ条件」で測る(朝晩・着席後)

朝は起床後1時間以内・排尿後・朝食前・服薬前、晩は就寝前に、椅子に座って1〜2分安静にしてから測りましょう。条件を揃えることで、経時的な比較がしやすくなります。

腕帯(カフ)は「腕に合ったサイズ」を

上腕の太さに合わないカフを使うと、血圧値が実際より高く/低く出ることがあります。取扱説明書にある「適応腕周囲」を確認し、合ったサイズのカフを使いましょう。

連続2回測定・平均値を記録する

1回だけではブレが大きくなることがあるため、少し間をあけて2回測定し、その平均値を記録すると、より評価しやすくなります。

脈圧の推移をどのように記録すれば良いか

血圧手帳やスマホアプリなどに、「上」「下」と合わせて「差(脈圧)」もメモしておくと、日々の変化が把握しやすくなります。受診時にこれらの記録を見せていただくと診察がスムーズです。

▶ 血圧の「正常値」と家庭血圧の測り方もチェック

「そもそも血圧の正常値はいくつ?」「家で測った血圧はどこまでが大丈夫?」と気になる方は、年代別の目安と家庭血圧の正しい測り方もご参照ください。

医療機関を受診したほうがよいケース

脈圧が突然広がった

今までと比べて急に脈圧が広がった、片側の手足のしびれや胸痛・息切れを伴う場合は、心筋梗塞や脳卒中などの可能性も否定できません。救急受診を含めて早めの対応が必要です。

脈圧60以上が続く

45歳以上で脈圧が60mmHg以上続く場合、動脈硬化や心血管イベントのリスクが高まるとされます。生活習慣の見直しだけでなく、心臓や血管の詳しい評価をおすすめします。

胸痛・息切れ・動悸などの自覚症状がある

胸の痛み・締めつけ感・強い動悸・息切れは、心臓の病気のサインである可能性があります。特に、安静時にも症状が続く場合は、速やかな受診を検討してください。

甲状腺の病気が疑われるとき(動悸・体重減少)

脈圧が広がっていて、動悸・手のふるえ・体重減少・汗をかきやすい・暑がりなどがある場合は、甲状腺機能亢進症の可能性があります。血液検査(甲状腺ホルモン)で確認します。

高血圧治療中なのにコントロール不良

すでに降圧薬を内服しているのに、最近になって血圧や脈圧が乱れてきた場合、薬の調整や背景疾患(睡眠時無呼吸症候群・腎機能低下など)の評価が必要です。

🔗 関連ページ(血圧が気になる方へ)

早朝高血圧(モーニングサージ)だけでなく、「下の血圧」や脈圧が気になる方は、次のページもあわせてご覧ください。

いびき・日中の強い眠気がある方へ

睡眠時無呼吸症候群(SAS)は、夜間〜早朝の血圧が不安定になりやすく、脈圧が広がる背景になることがあります。

「いびき」「途中で息が止まると言われた」「起床時の頭痛・だるさ」がある場合は検査を検討します。

睡眠時無呼吸症候群(SAS)の解説はこちら

しもやま内科で可能な検査と治療

心電図

不整脈や虚血性心疾患(狭心症・心筋梗塞など)の手がかりを得るために行います。脈の乱れを感じる場合に有用です。

心エコー(大動脈弁の評価)

心エコー検査で心臓の動きや弁の状態を確認し、大動脈弁閉鎖不全など弁膜症の有無を評価します。

甲状腺ホルモン検査

甲状腺ホルモン(FT3・FT4・TSH)を測定し、甲状腺機能亢進症・低下症の有無を確認します。動悸や体重変化などを伴う場合に重要です。

頸動脈エコー(動脈硬化の評価)

頸動脈エコーで血管の壁の厚さやプラーク(こぶ)の有無を確認し、全身の動脈硬化の程度を推定します。

生活指導・降圧薬調整

生活習慣の見直しとともに、血圧や脈圧の推移を見ながら、必要に応じて降圧薬の種類や量を調整します。

よくあるご質問(脈圧と健康について)

血圧の差が何mmHg以上だと危険ですか?

脈圧60はどれくらい危ないですか?

若いのに血圧差が大きいのはなぜですか?

脈圧が急に広がることはありますか?

病院では何を調べますか?

睡眠時無呼吸症候群と脈圧は関係していますか?

自宅で脈圧をチェックできますか?

脈圧が気になる方は、しもやま内科にご相談ください。

👨⚕️ この記事の監修医師

しもやま内科 院長

日本内科学会 総合内科専門医/日本糖尿病学会 糖尿病専門医・指導医/日本循環器学会 循環器専門医

日本老年医学会 老年病専門医・指導医/日本甲状腺学会 甲状腺専門医

睡眠時無呼吸症候群や甲状腺疾患、循環器疾患の背景にある内科的要因を丁寧に診断し、地域のかかりつけ医として診療にあたっています。

このあと、どこを見ればいい?

脈圧(血圧の上と下の差)が気になる方は、次の「総合案内」から必要な情報に進めます。

- 循環器の読み物(一覧) :血圧・動悸・息切れなどをまとめて確認

- 診療案内 :受診の流れ・対応できる検査

- アクセス・駐車場 :場所・交通手段の確認